NOTRE - DAME DU SCHAUENBERG

Pèlerinage près de Pfaffenheim (Haut-Rhin)

Diocèse de Strasbourg

--

Site. Qui

ne connaît le Schauenberg au-dessus de

Pfaffenheim, entre Colmar et Rouffach ? Qui

ne regarde vers la montagne d'où les

bâtiments et la chapelle rénovés dominent

une partie de la plaine haut-rhinoise?

Le

Schauenberg, en effet, est un beau coin de

la Haute Alsace ; au milieu

d'un paysage favorisé par la nature,

l'histoire et l'art, il est

un Mont Ste Odile en

miniature! Une belle vue très étendue

s'offre au visiteur.

A nos

pieds s'étalent, entourés de vignes, les

villages de Pfaffenheim et

de Gueberschwihr, tous deux bien connus aux

fervents du

style roman: Pfaffenheim, par son ancien

chœur, Gueberschwihr par son clocher, l'un

des plus beaux d'Alsace. - Un peu plus

loin, la petite ville de Rouffach avec son

église "Notre-Dame", vraie cathédrale, ses

vieilles maisons et ses monuments

historiques, puis à perte de vue la grande

plaine, de Colmar jusqu'aux

avant-monts du Jura.

En face de

nous, voici le petit massif volcanique du

Kaiserstuhl et la

Forêt Noire. Par les journées très claires,

on peut distinguer la

flèche de la cathédrale de Strasbourg et,

très nettement, avec la

collégiale de Colmar les "Münster" de Brisach et de Fribourg ;

la vue s'étend même jusqu'aux sommets de l'Oberland

bernois. — Quel beau panorama que celui

qu'offre le

Schauenberg!

Le pèlerinage jusqu'au XVI° siècle. Les premiers temps sont historiquement inconnus, l'histoire, faisant défaut, c'est la légende plus ou moins poétique qui la remplace, mais iIl n'y a pas de doute : la montagne s'appelait Hohburg au début. En 1334 apparaît le lieu dit " Schowenberg " ; un ermite s'y établit vers 1400. D'après la tradition, cet ermite, Udalricus (Ulric), érigea près de l'ermitage une petite chapelle dédiée à St Ulric, très vénéré au Moyen Age. Les habitants de la contrée venaient visiter la chapelle.

D'après des renseignements

authentiques, un miracle se produisit peu

d'années après, miracle qui contribua à la

fondation du

pèlerinage. Une certaine comtesse de Hesse,

sans doute Anne, épouse du landgrave Louis

1° le

Pacifique, était gravement

malade et les médicaments ne pouvaient la

soulager :Dieu lui

apparut et lui fit comprendre qu'elle devait

se rendre avec la

statue de la Vierge, placée dans sa chambre

et très vénérée, à

une montagne dite " Schau-an-Berg ". Elle y

serait guérie. A

peine réveillée de son sommeil, elle se mit

à louer et à

remercier Dieu et la Vierge et chargea

immédiatement un messager d'emporter la

statue et des aumônes, de chercher ladite

montagne et d'y prier en son nom.

Le

messager partit, et après de nombreuses

difficultés, il trouva l'endroit

indiqué où il s'acquitta de son devoir. La comtesse,

elle, fut guérie

miraculeusement et la statue fut placée dans

la chapelle.

A partir

de cette époque de nombreux dévots de Marie

se rendirent au

Schauenberg qui devint un lieu de pèlerinage

et de prière.

En 1483 le chevalier, Hans Erhart de Reinach, collateur de la paroisse

de Pfaffenheim, Hans Rodolphe, son frère,

curé, le prévôt et

les jurés du village s'adressèrent à Gaspard

zu Rhein, évêque de

Bâle, et le prièrent, vu la grande affluence

des fidèles,

d'élever la chapelle du Schowenberg au rang

d'une chapellenie. Lesdits personnages accordèrent au

futur chapelain une rente

annuelle en argent ainsi que des revenus en

vin et en blé ; la

chapelle fut dotée, en outre, de prés et de

vignes. Le chapelain

devait habiter Pfaffenheim, célébrer deux

fois par semaine le

Saint Sacrifice à la chapelle et y chanter

une grand'messe aux

fêtes de la Vierge. Il devait toucher

l'offrande de l'autel, le reste

devant être destiné à l'embellissement de

la chapelle. Le curé

aurait le droit de présenter le chapelain à l'évêque, mais on

donnerait la préférence à un prêtre

originaire de Pfaffenheim ou y ayant

de la parenté.

L'évêque de Bâle accueillit la demande en

fondant la

chapellenie. Jean Hubschinhans en fut le 1er

chapelain. Néanmoins, on

cite encore plus tard la présence d'ermites.

Le manuscrit avec la pétition en vue de

l'érection en chapellenie avec la réponse

favorable de l'évêque de Bâle se trouve

encore aux archives de la paroisse de

Pfaffenheim. Ce précieux document fut déposé

en 1984 aux archives départementales de

Colmar après les festivités du 5° centenaire

commémorant solennellement cet évènement en

présence de Mgr Hänggi, ancien évêque de

Bâle.

La statue miraculeuse. La toute première statuette, celle du temps

de l'ermite, a disparu.. L'évêque de

Strasbourg Jean IV de Manderscheidt

Blankenheim

(1569—92) venait régulièrement en pèlerinage

en ce lieu quand il séjournait dans son

château d'Issenbourg à Rouffach. des lettres

d'avril 1590 témoignent de son indignation à

la nouvelle que la statuette originale avait

disparu du pèlerinage et était remplacée par

une autre sculptée sans doute par un artiste

de Colmar et dont la beauté fut rehaussée

par un peintre pour la rendre plus conforme

au goût du simple peuple d'alors. Cette

petite sculpture fut placée par les

Franciscains, en 1695, sur l'autel principal

dans une niche splendidement nickelée. De

part et d'autre de la Vierge assise avec

l'Enfant, on remarque les figures de St.

François d'Assise et de St. Antoine de

Padoue. Le petit autel fut un don de

François Joseph de Schauenburg (+1738) et de

Marie-Reine Antoinette de Montjoie Vaufrey,

son épouse, décédés tous deux au château de

Herrlisheim et enterrés dans cette localité.

Ce fait explique les armes des nobles de

Schauenburg et de Montjoie (Froberg) ainsi

que la couronne centrale au petit autel. Ce

dernier fut probablement sculpté par Antoine

Werlé, originaire de Guebwiller qui, grâce

aux nobles de Schauenburg travailla

également à Thierenbach, aux autels latéraux

de Soultzbach où il posséda une maison

encore conservée et où il mourut le 19 déc.

1756. La représentation de la toute première

statuette a été trouvée en 1976 dans un

bréviaire du XVIème siècle dans la

bibliothèque au grand séminaire de

Strasbourg.

Essor du pèlerinage à partir du XVIème

siècle. La reconnaissance

officielle du pèlerinage par l'Evêché de

Bâle lui valut un nombre grandissant de

pèlerins. En 1515 il fallut agrandir la

chapelle; c'est sans doute à cette époque

que remonte le choeur gothique orienté vers

l'est. Plus tard se forma la légende d'après

laquelle le diable, voyant la chapelle en

construction, aurait jeté un rocher sur le

petit sanctuaire. Mais le rocher devint

tendre et le plan diabolique échoua. Le

rocher, dit "rocher du diable", existe

toujours et le peuple croit reconnaître dans

ses excavations les doigts du démon. D'après

une autre légende, le diable aurait voulu

faire obstacle à la construction d'un chemin

au Schauenberg en y roulant sans cesse des

blocs de rocher pour empêcher les pèlerins

d'y monter pour prier. Cette dernière

légende est bien significative pour un temps

où l'on expliquait surtout en image. On

appelle le diable »le Malin«, c'est

celui qui vient par derrière, en cachette,

nous mettre des pierres sur la route pour

nous empêcher de monter, de faire le bien.

Cette image du diable répond bien plus à la

vérité que la représentation d'un diable

hideux, cornu net fourchu...

A nouveau, la chapelle s'avéra trop petite.

Il

fallut, en 1685, entreprendre la

construction d'un édifice plus spacieux,

érigé dans le style du

gothique finissant. Par suite de

transformations successives ultérieures, le

style n'apparaît plus nettement. Le projet

de construction

ne put être mené à terme, et la chapellenie

avait même disparu

pendant les guerres du XVII° siècle. On

confia alors le

Schauenberg aux Franciscains de Rouffach.

En 1690,

Christophe Pries, gouverneur du Mundat

Supérieur, territoire

de l'évêque de Strasbourg, le curé Pipion de

Pfaffenheim

(originaire de Rouffach) et le P.

Polychronius Blest, gardien du Couvent

Ste Catherine à Rouffach, soumirent une

demande à Guillaume

Jacques Rink de Baldenstein,

évêque coadjuteur de Bâle. Les

Franciscains du Schauenberg devaient rester

sous

l'obédience du Couvent de Rouffach ; au

moins deux Pères, un Frère et

un domestique devaient habiter le

Schauenberg. Les

Franciscains devaient assurer le service

religieux du pèlerinage, tandis que

la Fabrique de l'Eglise pourvoirait à

l'entretien de la chapelle.

La commune, elle, en devait achever la

construction, mais se

réserver tous les droits au Schauenberg en

cas de départ des Franciscains à la suite

d'une guerre ou de troubles quelconques.

Ainsi fut tranchée la question matérielle

des Franciscains.

Les bâtiments ne devaient pas être

entretenus par la commune.

Ce projet

fut accepté, car dès 1690, le pèlerinage fut

confié aux

Franciscains de Rouffach. Ceux-ci

entreprirent d'achever les

travaux de l'édifice en se faisant ouvriers.

Le 11 juillet 1695,Gaspard

Schnorff, évêque coadjuteur de Bâle, procéda

à la bénédiction

de la chapelle qui contenait quatre autels :

l'autel principal

dédié à la Vierge de l'Assomption, l'autel

de St Joseph, celui de

St François d'Assise et St Antoine et celui

de St Ulric. L'autel de

la Vierge miraculeuse remonte à cette même

époque. Sur

l'emplacement de l'ermitage, les

Franciscains construisirent les

bâtiments conventuels qu'ils occupèrent au

printemps 1704.Plus tard, ils érigèrent le

mur de soutènement qui tient la terrasse de

la chapelle et qui fut terminé en 1780.

Gardiens fidèles du

pèlerinage, ils favorisèrent non seulement

le Schauenberg, but des

pèlerins, mais contribuèrent également à la

vénération de la

sainte Croix en érigeant un chemin de croix

le long du sentier

menant à la montagne. Bientôt le

Schauenberg connut une expansion rapide et

florissante,

grâce à la compétence et à la piété des Franciscains.

Malheureusement, lors de la Révolution, la

chapelle fut interdite au culte, et en 1791

les Franciscains quittèrent les lieux.

Après les

tribulations de 1791- 99. Fin février 1793,

le Schauenberg fut

vendu par le Gouvernement comme bien

national pour 1680

livres. Quatre bourgeois de Pfaffenheim :

Antoine Runner, Sigust, Flesch et André Boesch acquirent

les bâtiments dans

l'intention de les restituer, la Révolution

passée. Ainsi la chapelle fut sauvée,

même si l'intérieur fut pillé

par certains révolutionnaires

fanatiques. Plus de vingt ans devaient

s'écouler pendant lesquels

la chapelle délabrée fut déserte : les

mauvaises herbes poussaient

au lieu béni, les intempéries firent leur

œuvre. Mais la paix

religieuse rétablie, le vœu de tant de

fidèles put se réaliser :

le 1er mai 1810, ceux qui avaient sauvé le

Schauenberg

firent don du sanctuaire et des bâtiments à

la commune de

Pfaffenheim à condition que ce lieu servît à

nouveau de pèlerinage.

La commune devait dorénavant entretenir le

Schauenberg ; en

réalité, ce fut surtout la Fabrique de

l'Église, soutenue par les

pèlerins, qui le prit en charge.

Grâce aux généreux donateurs des villages d'alentour, la chapelle fut réparée et le petit sanctuaire rendu au culte. Le 3 sept. 1811 fut une journée d'allégresse pour toute la région à l'occasion de la translation solennelle de la statuette en son lieu de culte; des prêtres et des laïcs en très grand nombre étaient venus de près et de loin ; ce fut la plus belle des fêtes de son histoire et elle fut commémorée chaque année par une procession.

Le

Schauenberg au XIX° siècle. Le Schauenberg

prend un essor

magnifique, car on continue à le restaurer

et à l'embellir. Les villages

avoisinants y organisent des processions. Un

moment donné, on

projette même la fondation d'une

chapellenie. Grâce aux époux

Antoine Kueny et Marguerite Riss un nouveau

chemin de croix

remplace l'ancien, détruit pendant la

Tourmente. Une partie des

bâtiments vides fut occupée par le

garde-forestier en 1831 sous l'oeil

bienveillant de la commune et à la condition

que le pèlerinage n'en souffrît pas; l'autre

partie, l'ancien couvent fut réservée au

sacristain. Après

1860, alors que Mr. le Curé J. B. Edel

desservait la paroisse de

Pfaffenheim, la chapelle fut embellie et on

érigea le Mont des

Oliviers.

Les vitraux du chœur, sortis des

ateliers de l'artiste-peintre

Weckerlin de Guebwiller, furent payés par

le Curé

Lichtlé, originaire de Pfaffenheim. Les

vitraux du côté gauche représentent l'un, la

Vierge écartant du monde la mal, la guerre,

l'hérésie, la famine et la peste, l'autre la

Vierge attirant les bienfaits sur l'Eglise,

la famille, la patrie et les fruits de la

terre. Ceux de droite montrent l'un, la

guérison de la comtesse de Hesse, l'autre la

translation de 1811, la pierre du diable et

la chute de la jeune fille de Rouffach.

Pendant la guerre de 1870-71, le Schauenberg risqua à nouveau d'être détruit. Deux compagnies de francs-tireurs étaient concentrées à Gueberschwihr et à Pfaffenheim en octobre 1870. Les troupes allemandes, ayant été renseignées, essayèrent en vain d'en faire leurs prisonniers. Gueberschwihr ayant été occupé, les francs-tireurs se retirèrent au Schauenberg d'où ils prirent sous leur feu les soldats allemands. Mais ceux-ci ouvrant un feu d'artillerie très violent, le Schauenberg fut sérieusement endommagé avec sa chapelle et ses bâtiments. Le souvenir de ce combat (30 octobre 1870) a été perpétué par un vitrail dédié par la commune de Gueberschwihr. A la fin du XIX° siècle on entreprit différents travaux à l'intérieur et à l'extérieur de la chapelle.

Le pèlerinage au XX° siècle. Après une restauration complète de la chapelle, du chemin de Croix et du Mont des Oliviers, ce furent le 4 septembre 1911 les fêtes grandioses du centenaire de la Translation de la statue miraculeuse. Dès la veille une procession aux flambeaux ouvrit les solennités ;le lendemain, dans sa parure de fête, Pfaffenheim, en présence de Mgr. Zorn von Bulach, coadjuteur de Strasbourg, porta solennellement la statuette au Schauenberg ; le souvenir de cette fête est resté longtemps vivant.

Le 15 mars 1912, un incident jeta la consternation parmi la population : la précieuse statuette fut volée ; mais 2 jours après elle fut retrouvée par les enfants de l'école.

Pendant la 1ère guerre mondiale le Schauenberg fut épargné malgré la proximité relative du front et attira d'innombrables dévots de la Vierge qui venaient se mettre sous sa protection. Le nombre de ceux qui après 1918 et 1945 vinrent la remercier ne fut pas moins imposant.

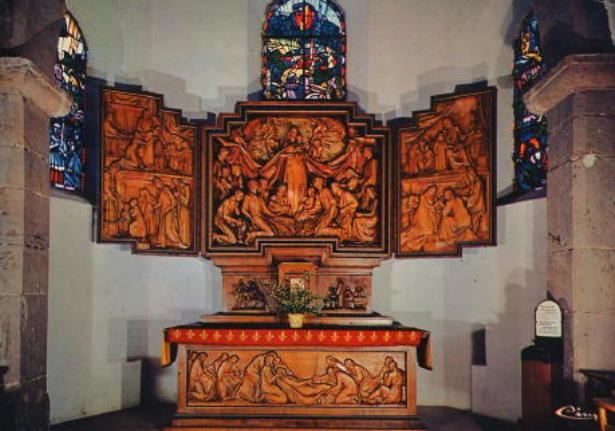

En 1947 un nouveau retable, sculpté par l'artiste Saur d'Oberhergheim, fut placé dans le chœur et la statue de la Vierge fut transférée dans l'ancien petit chœur.

En 1948 Mgr. Weber présida les fêtes du 500e anniversaire du pèlerinage, et le 3 septembre 1961 Mgr. Elchinger, coadjuteur, celles du 150e anniversaire de la Translation de la statuette, devant près de 1000 pèlerins.

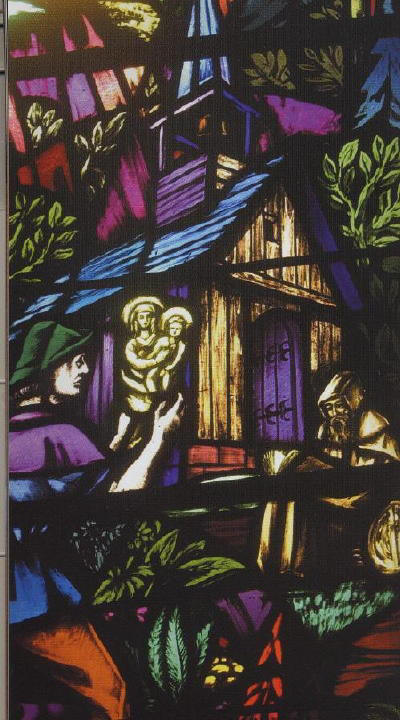

La chapelle latérale reçut en 1954 de nouveaux vitraux réalisés par l'artiste Kempf de Colmar et dont l'un représente Notre-Dame du Schauenberg au Congo, église bâtie par Mgr. Biechy, évêque missionnaire originaire de Hattstatt, particulièrement assisté par N.-Dame du Schauenberg en Alsace.

Ces

vitraux, exécutés d'après les dessins de

l'artiste colmarien Robert

Gall, furent la dernière œuvre de l'artiste

Kempf.

A

l'extérieur de la chapelle un autel en

pierre a été érigé au printemps

1961 par un groupe de volontaires et a été inauguré le lundi

de Pâques de la même année par une messe

Solennelle. Mgr.

Mbemba, archevêque de Brazzaville, ancien

curé de N.- Dame du

Schauenberg au Congo, rend à son tour visite

à N.-Dame du

Schauenberg en Alsace et y chante une

grand'messe solennelle

le 23 septembre 1962.Son successeur, Mgr

Biayenda, sacré évêque à Rome, Pentecôte

1970, y passa à son tour. Il mourut

assassiné, à Brazzaville en 1977.

La rénovation de l'ancien couvent.. L'ancienne résidence des Franciscains était dans un état de délabrement tel qu'on ne pouvait la sauver que par une rénovation totale. Cette lourde tâche incomba à Mr. le Curé Kueny de Pfaffenheim. Dès 1960 les plans furent dressés, mais le chantier ne fut ouvert qu'en novembre 1963. Malgré de sérieuses difficultés, les gros travaux purent néanmoins être achevés début octobre 1964 grâce aux efforts conjugués de M. Jean Schellenbaum, agent technique, qui établit bénévolement les devis, de nombreux ouvriers volontaires de la paroisse et d'une équipe de trois maçons italiens sous la direction d'un chef de chantier. En même temps fut aménagée une belle route avec Parking permettant aux voitures d'accéder au pèlerinage.

Rénovation de la

chapelle. Ce fut

ensuite le tour de la chapelle qui n'avait

plus connu de retouche

depuis plus d'un demi siècle et dont

l'intérieur était tout

noir. Grâce à

une grande tombola lancée durant l'été pour

sa restauration, le nouveau chantier put être

ouvert en décembre 1966.L'architecte Schaeck

de Strasbourg dirigea les travaux entrepris par

l'entreprise Penserini de Hattstatt et bien

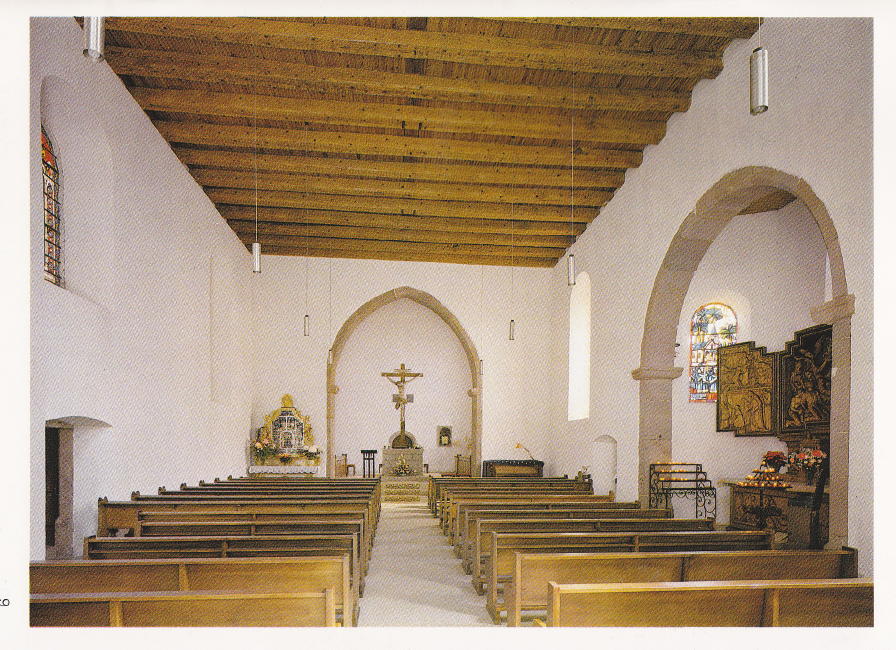

des ouvriers bénévoles. On enleva le plafond

en plâtre, ce qui permit la remise en

valeur des vieilles poutres encore bien

conservées et datant

de 1810. Les murs furent recouverts par une terrasite blanche,

tandis qu'était installé le chauffage à air

pulsé.

Au

milieu du chœur on plaça l'autel face au

peuple conformément au

renouveau liturgique. La fenêtre du mur

central du

choeur fut supprimée et le mur se trouve

ainsi dégagé, mettant bien en valeur la

porte voûtée. Il restait à éloigner les

autels latéraux dépourvus de valeur

artistique, l'inesthétique tribune avec son orgue

en fort mauvais état et trop coûteux pour

pouvoir être rénové ainsi que les quelques

bancs branlants. Des prie-Dieu offerts de

différents côtés meubleront la chapelle en

attendant d'être remplacés en 1981 par une

première série de bancs massifs en chêne et

en bon état offerts par la Maison des P.

Rédemptoristes d'Ostwald, bancs qu'elle-même

s'était vue offerts par l'église Saint

Pierre le Vieux de Strasbourg. Une deuxième

série quasi à l'état neuf, offerte en

octobre 1983 par Maison-Mère des Sœurs de St

Marc de Colmar,vint compléter l'ameublement

de la chapelle en bancs. Des confessionnaux

neufs furent installés

dans niche du côté

du rocher.

A présent l'intérieur du sanctuaire offre un

aspect grandiose par sa simplicité. La

statue miraculeuse occupe une place digne

d'elle à l'entrée du choeur. Les ex-voto les

plus anciens sont groupés sur le mur du

fond. Pendant l'exécution des travaux, on

fit dans le mur central l'heureuse

découverte d'une custode en pierre, elle

sert désormais de tabernacle.

Pendant l'exécution des travaux, on fit dans

le mur central du choeur l'heureuse

découverte d'une custode en pierre, elle

sert désormais de tabernacle.

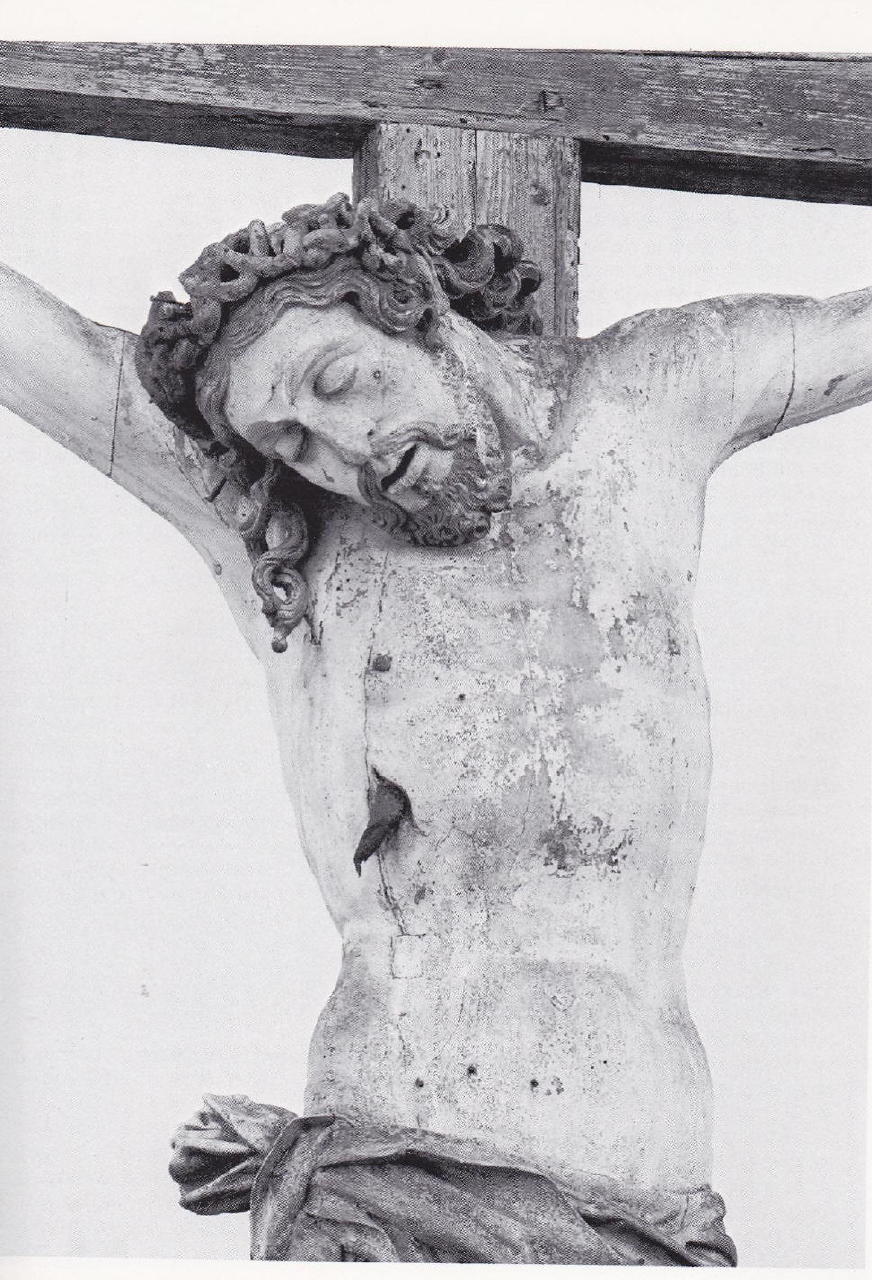

L'ensemble est rehaussé par

l'imposant Christ en bois qui domine l'autel

face au peuple. Ce calvaire, jadis placé le

long d'un chemin de procession à l'entrée de

la forêt est une sculpture impressionnante

qui remonte probablement au XVII° siècle.

A présent l'intérieur du

sanctuaire offre un aspect grandiose par sa

simplicité. La statue miraculeuse occupe une

place digne d'elle à l'entrée du chœur d'où

elle nous envoie au Seigneur.

L'intercession

de la Vierge. Les ex-voto qui

parlent de l'intercession de la Vierge sont

nombreux. Ce sont de petits tableaux sans

grande valeur artistique, mais combien

touchants, ou des plaques en marbre. La

présence de certaines notes dans les

Archives et l'organisation de processions

prouvent également le recours à la Vierge

miraculeuse.

L'intercession

de la Vierge. Les ex-voto qui

parlent de l'intercession de la Vierge sont

nombreux. Ce sont de petits tableaux sans

grande valeur artistique, mais combien

touchants, ou des plaques en marbre. La

présence de certaines notes dans les

Archives et l'organisation de processions

prouvent également le recours à la Vierge

miraculeuse.

Ainsi le " Neues Schauenberg-Büchlein" (1833)

relate que, lors de la Translation de 1811,

une jeune fille de Rouffach aurait fait une

chute grave du haut d'un rocher sans se

blesser, qu'une personne de Pfaffenheim fut

guérie dans la chapelle même

en 1823. La chronique paroissiale cite

d'autres cas de protection ou de guérison.

Depuis 1828, des ex-voto furent placés au

fond de la chapelle: on y voit décrite la

protection de personnes tombées d'un arbre

ou d'un toit, d'autres sauvées d'un torrent,

protégées pendant un naufrage en

Amérique, dans un incendie dans un

accident de chemin de fer ou au cours d'une

maladie grave. A

côté de ces tableaux d'un art populaire, des plaques de marbre

proclament l'assistance particulière de la

Vierge. Il y a aussi

la procession des foules pérégrinant vers ce

lieu de prière :

une procession de Pfaffenheim promise

pendant que la peste

sévissait en 1661 fut organisée le 28

décembre. Une autre vient de Soultzmatt et tient son origine du choléra

de 1854 sans oublier

celles conjuguées de Rouffach et de

Pfaffenheim pendant les

grandes sécheresses ou les pluies

désastreuses, l'ancienne procession de

Westhalten, celle des fidèles

de Turckheim en 1655,

toutes celles enfin qui furent organisées au

lendemain des guerres.

Rouffach organise depuis 1945 une telle

procession le jour de

l'Ascension. Il

est à noter que la plupart de ces

processions sont abandonnées la nouvelle

route favorisant l'accès au pèlerinage aux

moyens de locomotion moderne.

Westhalten, celle des fidèles

de Turckheim en 1655,

toutes celles enfin qui furent organisées au

lendemain des guerres.

Rouffach organise depuis 1945 une telle

procession le jour de

l'Ascension. Il

est à noter que la plupart de ces

processions sont abandonnées la nouvelle

route favorisant l'accès au pèlerinage aux

moyens de locomotion moderne. atéral: la partie la

plus ancienne de la chapelle où un pilier

gothique porte le millésime 1607.

atéral: la partie la

plus ancienne de la chapelle où un pilier

gothique porte le millésime 1607.

La partie centrale du triptyque représente

Notre-Dame prenant sous son manteau tous les

hommes quel que soit leur état de vie et

chacun peut s'y retrouver. Nous voyons de

gauche à droite: le personnel enseignant, le

mineur, le paysan, la maman avec l'enfant,

le vigneron, l'ouvrier, la Soeur

garde-malade avec le malade, la jeune fille

et le prêtre, tous, le regard tourné vers

Marie. Sur les volets ouverts sont sculptées

différentes scènes de la vie de la Vierge

qui se terminent tout en bas avec la

Dormition.

L'accueil du

pèlerin. Dès 1964 la restauration

de l'ancien couvent permit la création d'une

belle salle d'accueil pour environ 80

personnes. Elle s'avéra vite trop petite vu

le nombre grandissant des pèlerins.

La commune, renonçant à rénover la maison

trop délabrée du garde-forestier, préféra en

bâtir une nouvelle au village même où le

garde emménagea en octobre 1976, libérant

ainsi les lieux. Avec l'accord de la

Municipalité et moyennant le franc

symbolique tout l'ensemble revint au

pèlerinage qui, sous la gestion de la

Fabrique de l'Église sera chargé de veiller

sur ces bâtiments.

Dès janvier 1978, grâce aux plans de notre

fidèle technicien Jean Schellenbaum et avec

le permis de construire vite accordé,

s'ouvrit un nouveau chantier de restauration

et de transformation. De ce que fut

l'ancienne ferme: écurie, grange avec tout

le reste du parterre, surgit une salle

spacieuse et très accueillante pour environ

150 pèlerins. Elle fut inaugurée par Mgr.

Brand, évêque auxiliaire le lundi

de Pentecôte 4 juin 1979. La cuisine fut

également bien aménagée, ce qui permettra de

servir des repas simples à des groupes

organisés de pèlerins, s'ils le désirent. La

première salle d'accueil de l'ancien couvent

servira désormais de lieu de conférence les

jours de récollection ou de travail en

groupe. Liberté entière est donnée

d'apporter et de consommer son pique-nique

sur place. La salle ainsi que la licence

offerte gracieusement par l'ancien

restaurant Flesch Joseph sont avant tout là

au service du pèlerin et non l'inverse.

Abords rénovés.

Début février 1980 nous attendait une

désagréable surprise: ce fut l'écroulement

du mur en face de l'ancienne maison

forestière. Grâce à la générosité des

pèlerins et à l'aide de bien des ouvriers

bénévoles et aussi celle de la commune, un

tour de force fut réalisé. Un mur nouveau

plus solide permettant d'aménager une cour

plus spacieuse avec dallage put être

inauguré le lundi de Pentecôte de la même

année.

L'hiver très rude 1981 —82 faillit nous

ménager la même surprise pour le grand mur

de soutènement en face de la chapelle. La

canalisation et la pose d'un dallage dans

une solide couche de béton pour empêcher les

infiltrations vont rétablir la situation et

aussi sauver le mur des pluies diluviennes

de l'année suivante, mai 1983, où un

glissement de la montagne elle-même menaça

l'église de Gueberschwihr.

Le Schauenberg:

Voies d'accès et excursions. Une

belle route, terminée le 1 octobre 1964,

remplace le chemin qui existait auparavant,

elle serpente par le vignoble et la forêt

jusqu'au Parking, à proximité de la

chapelle. D'autre part, des chemins bien

signalisés relient Westhalten. Rouffach et

Gueberschwihr au Schauenberg. De celui-ci un

sentier forestier passe par les "rochers

coucou" (Kuckuck-stein) jusqu'à la Maison

forestière et au Couvent de St Marc d'où

l'on peut redescendre à Gueberschwihr. Une

excursion plus longue: de St Marc par

Osenbuhr à Osenbach et à Soultzmatt ou de St

Marc par le Staufen aux Trois châteaux

d'Eguisheim et à Eguisheim. Près de la

chapelle des conglominets(?): rochers

importants.

En conclusion.

Voici relatée l'histoire du Schauenberg tel

qu'il se présente en ce 5ème centenaire de

son érection en chapellenie par l'Évêché de

Bâle.

C'est grâce à la compréhension de la commune

de Pfaffenheim, grâce à tant de travail

bénévole de la part de paroissiens de

Pfaffenheim, grâce à l'apport matériel en

offrande de la part de nombreux et fervents

pèlerins et certainement aussi et avant tout

grâce à leur prière que ce chantier a pu

être mené à bonne fin et sans le moindre

accident. Qu'il soit permis au prêtre qui a

eu le bonheur de se trouver à la tête de

cette restauration de remercier cordialement

tous ceux qui lui ont fait confiance, l'ont

aidé et soutenu, c'est ensemble que nous

avons pu réaliser tout cela et donner au

Schauenberg l'aspect rajeuni et accueillant

qu'il présente à présent. Qu'il soit aussi

rappelé que tout cela a été fait dans le but

primordial de garder au Schauenberg son

caractère de pèlerinage et de prière. C'est

à vous,

paroissiens de Pfaffenheim et à vous tous,

pèlerins fervents, que la garde de ce lieu

est confiée. Venez y prier avec confiance

et, dans ce climat de recueillement,

sentez-vous bien chez vous aux pieds de

Notre-Dame du Schauenberg! Veillez à ce

qu'il demeure fidèle à sa mission de

haut-lieu de prière!

P. Stintzi

S. Kueny

Bibliographie: Léon Josbert,

Geschichte der Walifahrt und des

Walifahrtsortes in ,,Maria Hilf auf dem

Schauenberg" mit eingehender Bibliographie,

Mulhouse 1932. — Paul Stintzi: Schauenberg

bei Pfaffenheim. — Almana franciscana

antiqua VII (mit Bibliogr.). — Pfarr-

Archiv Pfaffenheim Bulletin Paroissial No.

72 octobre 1964 et No. 117, octobre 1968.

No. 235—236 Juin — Juillet 1979 No. 245 Mai

1980; No. 264 et No. 265 Mars — Avril 1982.

Schnell, Guide d'art No 921 (1969) 2ème

édition 1984

VERLAG SCHNELL & STEINER GMBH & CO. / MUNICH

ET ZURICH

D-8000 Munich 65. BP 112 • Impression:

Erhardi Druck Gmbh), Regensburg (Ratisbonne)

Liste des immeubles protégés au titre de la législation sur les

monuments historiques au cours de

l’année 2000

NOR : MCCE0100151K

(extrait)

Pfaffenheim. - Chapelle Notre-Dame du Schauenberg

(CAD 24 25) : inscription par arrêté du 25 février 2000.

______________________________________

*

Le nom de Schauenberg:

Certains documents rapportent qu'en 1400 les

habitants de la plaine virent, sur la hauteur au pied de

laquelle se trouve Pfaffenheim, une lueur éclatante qui disparut

graduellement sans laisser de traces. À partir de ce temps, la

montagne,

qui s'était jusqu'alors appelée

Hohburg ou

Hohenbourg, fut

désignée sous le nom de Schauenberg.